論語の子張に、孔子の弟子の子夏(しか)が言ったという文があります。

「博學而篤志、切問而近思、仁在其中矣。」

ひろく学びてあつく志し、切に問うて近く思う。仁その中(うち)にあり。

この文をみた時、最後でつまずきませんでしたか?「ひろく学びて篤く志し、切に問うて」までは普通にわかります。”ああ、いっぱい勉強して志をもって自問自答するとか人に聴くということなのかな?”みたいな感じでしょう。

でも続く「近く思う」ということが何を指しているか分からない。さらには、なぜそうすることが「仁」の中にあるのでしょう?なぜ仁なのか?

ここで理解に苦しむと思います。

今回は「益は三友」、「すくなし仁」と違う読み方をします。

五行と後天定位盤というものを使います。

順にいきます。

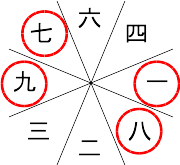

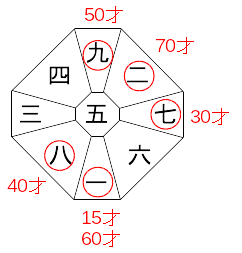

まず、五行の図をおさえておきます。五行は木火土金水の循環です。木によって火が生まれます。火から土が生まれます。それで循環します。循環することが自然の摂理で、人間も、この循環に沿った生き方が自然な姿となります。

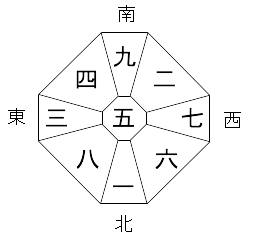

また五行を方位に当てはめると、木星は東、火星は南になります。

これらをしっかり頭にいれておいてください。

博學而篤志

「学び」全般は三碧(さんぺき)木星です。

学び・知識が深くなり、昇華されると智慧になります。智慧は九紫(きゅうし)火星です。同時に九紫には情熱・目標という意味があります。

つまり「ひろく学びて篤く志し」というのは三碧木星、九紫火星をさしていて、「目標をしっかり持ち、明るく情熱を持って学びを深めよ」と言っています。

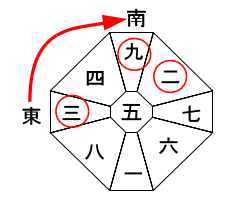

学習は三碧木星。木星だから東です。篤い志しは九紫火星。南です。

五行の図を見てみましょう。木から火にながれる道筋(矢印)になります。だから「博學而篤志」は木から火を生むやりかたを言っている。木→火となるためのコツをここでは言っています。

この順番は五行の順に従っていて、自然にそったやり方だとわかります。この道が天の摂理。この道でいけ、といっています。

気学を外して考えても、これは当然の事だとわかります。ただ漫然と勉強している、目標設定がなくダラダラしていると、さっぱり成績はよくないですよね。人生においてもそうでしょう。そこを木→火に沿って言っています。

また注目点は「博」の字です。白川静の字統によると、「博」と言う字は「専」というのがもとになっているそうです。「専」は束ねた苗木を手にしている姿。それを植えていくことから、法律を宣布するなどの「しく」という意に使われるようになったといいます。それから大いにとか広いという意が出てきたとあります。

そうすると元の苗木を手で持って(植える)意味から見ると、「博学」というのは単に情報量が多い事だけではないですね。苗を地面に植えるときは地を掘る必要があります。しっかり地に刺す必要があります。だから「博学」とは、深く深く理解し、しっかり自分の中に植えつけるという事だとわかります。九紫には研究という意味があり、それは深い思索・思考をともないます。九紫の意味から見ても「博く(ひろく)」は単にいっぱい知れというわけではなく、深く理解し根付かせよということです。字統によると「博」の「十」は「干」とあります。「干」=「幹」です。この事からも、しっかりやって柱にせよ、と言っていることがわかります。

これが「博學而篤志」の背景です。

切問而近思

そうすると「切に問うて」という意味も自ずとわかります。九紫は深い思索と情熱ですから、「切に問う」=九紫とわかります。

ところがここからが少し面白い。

「近く思う」なんです。

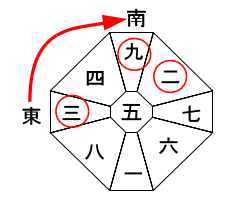

これは何をいっているかというと、火から土を生む道に入れ、と言っているわけです。火→土へのコツを言っている。

「近く」は「足元」です。「基盤」です。足元・基盤は二黒(じこく)土星です。「近く思う」は「足元を見よ、基盤を見よ」ということなんですね。

前半の文は木→火のコツを言っていたのでしたね。博く学んで篤く志して、どんどん発展していきます。木から火に至るときに実践して伸びていきます。でもある程度伸びてきたら、今度は定着が必要です。三碧のイケイケドンドン(日の出から南中に向けて太陽がどんどん昇っていく)をしっかり定着させる必要がある。そこで今度は内省・脩省が必要になってきます。地固めですね。「この真の意味は何であろう?今の自分はこれで良いのか?今私が行ったことは果たしてよかったか?」この繰り返しが足元を固めます。足元は二黒。つまりこの意味からも「二黒土星のことを行え」といっています。それが人間の基盤になると言っています。火→土へのコツを言っています。

また土星には蔵するという意味もあります。しっかり学び(木)、深く考え(火)ることから得られたものを深く脩省してたくわえよ(土)。これが自然の摂理であり、人生を切り開く基礎になるのだ、人間力の基盤になるのだと。そう言っています。

「学ぶ」というのは別に教科書を読めとかの狭義ではなく、人生で起きるイベントに際しての学びもありますよね。人生においても目標をもち、しっかり今の自分と目標との差を考え、日々実行する。あるときは先人の智慧に照らし合わせながら。そうすると自ずと人間力というものがつきますよね。人間の基礎体力というか基盤ができます。それこそが大事ではないでしょうか?その蓄積があって、それが表ににじみ出るようになると、良い人ねと言われるようになるでしょうし、さらに進んで周りの人や天が佑(たす)けてくれるようになるでしょう。それを「徳があるねぇ」と我々は言っていますよね。それを創るコツみたいなものをこの文は述べていると解ります。

仁在其中矣

ここまで理解できれば「仁在其中矣」がわかりますね。なぜ「仁その中にあり」なのか。

「すくなし仁」で言いましたが、「仁=二黒土星」です。

ここまでで人間の基盤を創るコツ、人間力(人格)を高めるコツとして、三碧(木)→九紫(火)→二黒(土)という話をしてきたわけです。二黒の話をしてきたわけです。二黒=仁です。つまり今までの話は仁を得るための話だったのです。そこに確かに仁が存在します。こういうことなんですね、この文は。

全文を今風のくだけた言い方で言えば「これこれこうやるって、まったくもって仁だよねぇ〜(感慨深げに言う)」という感じでしょうか。「それって絶対仁だよね!ね!」という感じでしょうか。「矣」と強調感嘆しているので「仁そのうちにあるかな」と言い直しても良いかと思います。今までの事を気学にそって理解できていれば、本当に感慨深げになること間違い無しです(笑)

後天定位盤をみるとさらにわかります。後天定位盤は、一白〜九紫を、それぞれの方位に当てはめたものです。

太陽は三碧の東から南の九紫にいたり、そして西南の二黒に至る。太陽の運行から見ても、この文は、後天定位盤も頭において言っているとわかります。九紫と二黒は隣り合わせですから、火→土の事を行うことが大事とわかります。

孔子の弟子は歴史・思想研究ではあまり取り上げられませんが、論語の一部は孔子の弟子の発言です。それらを気学に従って読むと、弟子も凄いなぁと思います。